形态美

书法之妙,在于用笔。精妙的用笔,是使得一幅书法作品能够经得起久看、细看和反复品味的重要因素。在书法中,“数画并施,其形各异;众点齐列,为体互乖”。若笔画机械地“平直相似,上下方整,前后平齐”,则会破坏字形的结构之美。姜夔在《续书谱》中提及:“古人遗墨,得其一点一画,皆昭然绝异,皆因用笔之精妙。”相传王羲之写点,万点皆不相同;而观杨凝式的《韭花帖》、褚遂良的《大字阴符经》,几乎找不到形态相同的点画。这些形态的变化,皆在笔势的自然运作下产生,既协调统一,又合乎情理,圆笔婉媚,方骨雄强,藏锋含蓄,露锋神气,给予观赏者多样的艺术感受。

用笔的变化,不仅体现在形态上,还蕴含在角度的微妙变化之中。应避免横画如梯架般排列,不见平齐的笔画并置。因此,善于书法者,贵在能在不平中求平,不齐中求齐,不匀称中求匀称,如此方能给予观赏者以美的享受。

质地美

“质”指的是点画的质地、质感、份量、力度以及文采等多方面特性。具有质感的点画,其风韵意味浑厚含蓄,外表虽朴实无华,内里却“藏骨抱筋,含文包质”,展现出一种内在而深刻的美感。颜真卿的《祭侄稿》、杨凝式的《韭花帖》、李建中的《土母帖》以及张旭的《古诗四帖》,尽管风格各异,但都给人以浑厚饱满、沉着顿挫、痛快淋漓、骨肉相称的艺术享受。这种线条在“内容”上是极为丰富充实的,“笔中有物”便是对此的生动描述。

富有质地美的点画,其笔画两面往往不光滑而显毛糙,或挺拔有力,或婀娜凝练,如飞舞动,笔韵流畅,无凝滞呆板之态。这种深得“疾涩”之妙的用笔,非日积月累的深厚功力、纯熟的笔墨技巧以及雄健的笔力所能达到。相反,那些浮薄扁平、墨不入纸、刻板光滑、怯弱无力、抛筋露骨、臃肿露肉、龌龊残破的笔画,往往失去了用笔的自然之美,这些都是书法创作者所应避免的。

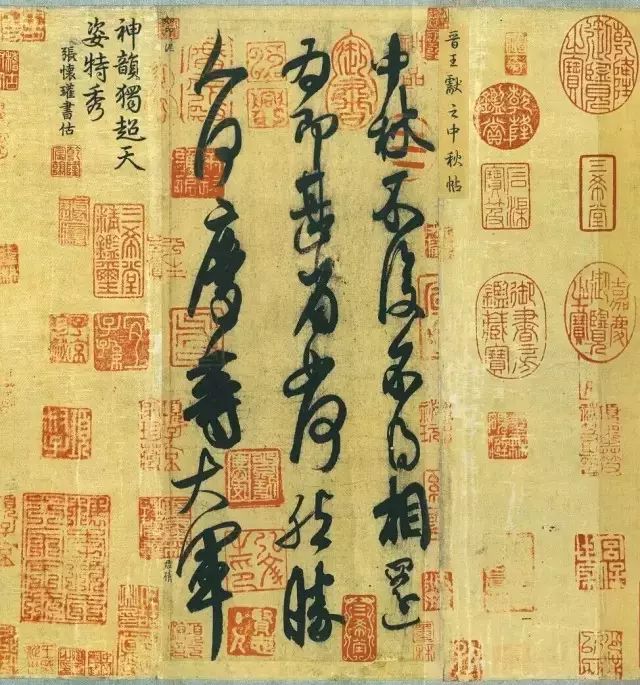

韵律美

“韵”的含义十分广泛,在笔墨技巧中,它主要体现在用笔的节奏和墨色的变化上。一首优美的诗词,以其抑扬顿挫、铿锵有力的韵律,让人回味无穷;一曲悦耳的音乐,以其流畅和谐、富有节奏的旋律,令人余音绕梁;而一幅生趣盎然的书法作品,则以其轻灵端重、跌宕明快的笔调,使观者心驰神往。在这方面,各种艺术形式都有其相通之处。

自然界中万物的动态,如流云的舒卷、垂柳的摇曳、长空中翱翔搏击的雄鹰、大地上曲折奔腾的江河,以及风雨、雷电、惊蛇、飞鸟、奔马、流泉、龙飞、凤翔、虎卧、虫蚀等,还有人的各种姿态如坐卧、行立、奔走、歌舞、战斗等,都能与书法中的神情意趣巧妙契合,使静止在纸上的字形焕发出神采飞扬、生机勃勃的魅力。

当书法家以轻重徐疾的不同韵律来抒发自己的意境时,其作品便会产生一种动态美,引发观赏者的神思遐想,产生情感上的共鸣。运笔时,不同的节奏会带来不同的艺术效果:徐缓的韵律给人以沉着谨严、从容不迫的感受;急速的韵律则给人以兴奋激昂、痛快淋漓的体验。同时,不同的韵律还能使墨韵产生生动变化,浓淡相间、燥润相杂,使整幅作品充满生机与活力。相反,如果以绝对平均的速度在纸面上缓缓书写或匆匆疾书,或行笔单调无起伏轻重,其作品必然神态索然、毫无生气,也就谈不上具有艺术感染力了。

力感美

书法艺术,无论呈现何种风格,都必须以“力”为坚实后盾。“力”是书法作者在长期实践中功力的积淀,是笔墨技巧的集中体现。倘若离开了笔力,整幅作品便会显得毫无生气,神态疲惫不堪。近代梁启超先生将“力的美”视为欣赏书法的主要标准,足见“笔力”在书法艺术中的至关重要性。

历代众多书法家皆以笔力著称。刚劲之力,犹如铁画银钩,坚挺而方折;柔和之力,则如绵里藏针,婀娜且凝练。尽管风格各异,但他们都在作品中以不同的表现手法展现出了共性的“力感美”。正所谓“众妙攸归,务存骨气”,南朝著名书法评论家王僧虔曾感慨道:“古今既异,无以辨其优劣,惟见笔力惊绝耳。”

富有力感的作品之所以美,是因为它能让观者在凝固而不静止的字形中感受到生命的律动。缺乏笔力,书法的美就无法得到充分的展现和发挥。

气势美

我国的书法艺术,虽以文字为基础进行造型,但“形”的生成却离不开“势”的支撑。兵家讲究形势,拳家注重扑势,文章追求气势,而书法则重视笔势。前人评书,无不言及“势”,有云“作书必先识势”,足见“势”在书法艺术中的极端重要性,它也是欣赏书法美的一个核心标志。

在笔墨技巧中,“势”往往象征着字的“筋脉”、“血络”和“行气”。一幅作品中,若点画间顾盼呼应,字与字逐势瞻顾,行与行递相映带,则整幅字会显得意气相聚、精神挽结,给予观赏者笔势流畅、气息贯注、神完气足的艺术享受。

我国古代众多优秀作品,有的气势雄伟,有的奔放自如,有的纡徐沉着、势不可遏,有的激越顿挫,有的神采飞扬,有的沉静茂密,有的淋漓酣畅,有的纵横舒展,有的精神团聚。虽手法各异,但无不纵意驰骋,文从理顺,心手交会,操纵自如,给人以血脉相通、一气呵成的艺术感受。而缺乏气势的作品,则如泥塑木雕,呆板无生气,整幅作品会显得气松神散,毫无活力。

因此,“势”之美,是贯穿全幅字的一种精神境界。能否识“势”,也是品评书法作品的一个重要标准。

结构美

“结构”是研究每个字中点画之间的搭配方法。作为文字,每个字都有其特定且规范的组合形式,体现出“规律性”。然而,作为依附于文字的书写艺术——书法,又展现出其“复杂性”。那么,如何在千变万化的字形中找出它们共同的规律呢?

一个汉字的结构,就像一座建筑,既蕴含美学,也涉及力学。点画形态的不同变化,以及不同的搭配方式,可以产生多样的结构。同一个字,可以展现出疏朗、严密、舒展、流丽、古朴、奇宕、峭瘦、丰腴等多种姿态,这些结构的搭配都离不开奇正的变化。过于平正则显得俗气而缺乏韵致,过于险绝则显得狂怪,妙处在于平中寓奇,正而不板滞,奇而不涉怪,合乎情理。

同时,字的大小、长短、阔窄、疏密等也要符合自然美的法则。既要保持每个字天然的参差姿态,又必须在笔势的统领下进行组合。越是险绝的结构,越能展现出其优美的姿态,但一旦超出重心的平衡范围,字形的结构就会失去合乎情理的自然美。看似险峻,实则平庸,是经不起欣赏者仔细推敲的。

章法美

章法,亦称“分间布白”,是研究字与字、行与行以及整幅字之间布局的艺术。观赏一件书法作品,给人第一眼的印象便是其布局的艺术效果。不同的布局方法,是塑造不同书法风格的重要条件之一。

有的章法整齐匀称,照应谨严,宛如一支纪律严明的队伍;有的章法大小疏密,错落有致,如同夜空中闪烁明灭的星辰;有的作品行间茂密,左右相映;有的作品空旷疏朗,上下呼应。一幅作品的成败,章法的布局起着至关重要的作用。

章法集众字而成篇,以整幅为一体。在书法技巧中,章法虽是一个独立的部分,但与运笔的节奏、墨韵的变化、笔力和气势、结构和意境等方面紧密相连。一幅作品是一个统一的整体,它通过字形的大小、长短、伸缩、开合,以及用笔的轻重徐疾、墨韵的浓淡枯润等变化,在笔势的统领下,组合成一个平衡而统一的艺术体。《兰亭集序》便是典范,其结构首尾相应,笔意顾盼,偃仰起伏,似奇反正,血脉相连,一气呵成,达到了上下承接、左右呼应、通篇章法团聚不散的效果。

章法的布局之美,还在于它能符合自然美的法则,妙在各得其所。苏东坡的《黄州寒食诗帖》便是佳例,其通篇结构、大小、长短、疏密等变化迷离,在有意无意之间,流露出一种不事雕琢的自然意趣。精神焕发,笔随心动,使整幅作品展现出一种豪放雄浑的气势。反之,过于工整齐平而无变化,或杂乱无章而乏气韵,以及一些过于窒塞局促或过于疏远神散的章法,往往无法给人以美的享受。

意境美

“意境”是作者通过观察自然界和生活中的现象,经过思维与体会,运用娴熟的笔墨技巧,在作品中流露出的思想、情感和艺术修养。它并非指某一字形或具体的点画,而是贯穿全幅的一种精神境界。意境越高远,作品的美就越具魅力。仅守法度而乏意境,只能被称作“字匠”。因此,书法家们无不将神韵、意境视为书法的巅峰之境;而单纯摹仿字形、徒事描画者,虽日夜竭精殚力,也仅得形貌,不足以论书。唯有功性与艺术性兼备,方能神采丰实。

古代书法家从自然界万物的变化中汲取灵感,极大地丰富了书法艺术的表现手法。他们从夜空中大小错落的星辰中领悟到“雨夹雪”般的章法布局,从起伏不平却气脉贯通的峰峦山麓、江流大河中体会到以曲势取直的笔法,用变化的夏云和奔腾的江水来形容笔势的流畅,以绝岸颓峰之势、临危据槁之形来比喻结构的险绝。这种从形象思维到意象创作的转化,正是他们在自然中悟出真谛,迁想妙得的结果。

意境美还体现了作者的思想情感、个性和气质。任何有生命的艺术品,都蕴含着作者丰富的感情。历代书法家亦不例外,如锺繇性格沈鸷威重,故其书劲利方重;王羲之风度高远,故其书神韵雅逸;颜真卿之书则如笔挟风涛,气势磅礴。这些书法家的作品,充满了神情意趣,或藉以抒发纵横之志,或借以排遣郁结之怀。凡是“喜怒、窘穷、愉快、怨恨、思慕、酣醉、无聊”等动于心之情感,必在草书中得以抒发。可见,意境之美是一种富有更深刻内涵的美,但它必须建立在“法”的基础之上。离开了“法”,脑海中的一切意境都将无从表现。

风格美

风格美是品评书法艺术的首要标准,也是区分“书奴”与“书家”的重要标志。风格的形成,不仅与师承、家学、同时代名家的影响以及所汲取的传统技巧息息相关,更与作者的个性、气质、胆识、文艺素养、审美趣味、立意乃至人品等多方面因素紧密相连。风格,即人之思想与艺术的完美融合。

古代书法家们,均能在继承前人的基础上勇于创新,独辟蹊径,创造出各具特色的风格。有的作品方劲坚挺,刚毅雄强,宛如威严的武士;有的作品婉丽醇美,绰约多姿,犹如绝色的佳人;有的作品拙朴浑厚,深沉苍劲,透露出古质之风;有的作品风流倜傥,疏放飘逸,彰显士人之雅;有的作品矩矱森严,茂密安详,体现谋士之度;有的作品骨秀神清,风韵萧散,展现逸士之态……这些不同的风格,恰如其人,各自彰显着作者的个性和气质。它们争奇斗艳,各展巧妙,令观赏者目不暇接,于奇卉异葩中流连忘返。

而缺乏风格的作品,则如同邯郸学步,一味模仿他人,纵使技巧娴熟,也难以摆脱“书奴”之嫌,终非佳作。

自然美

自然美是书法艺术中最朴素而纯粹的形式美,它摒弃了刻意的装饰,消除了人工雕琢的痕迹,展现出一种天然去雕饰、富有无穷魅力的美。

自然美渗透于书法艺术的各个环节之中,是书法艺术共同美的一种生动体现。在笔法上,那些如屋漏痕、折钗股、壁拆、划沙印泥般的线条,无不流露出自然之趣;在结构上,追求各字真态,与自然界中天然参差不齐的物态相呼应;在布局上,“乱石铺街”的章法更显自然之妙;在笔势上,如行云流水般的气韵,更是自然之美的极致展现。

要达到自然美的艺术境界,并非一蹴而就,而需从着意入手。自然美并非随便、马虎、不拘形态、不守法度,而是纯熟技巧与高度意境的完美结合。因此,必须经过长期刻苦而严格的法度训练,方能“既雕既琢,复归于朴”。自然美的作品,外表看似平淡质朴,不事雕饰,但其内在却蕴藏着极大的美,是奇、工、巧、美的极致融合。王羲之的行书遒丽天成,犹如西子、毛嫱,天姿国色,不施粉黛而辉光动人,达到了出神入化的艺术境界。古人稿书,如颜氏之稿,意不在书,一任自然,天真毕露,所谓“不期工而自工”,其作品往往入神,给人以意外之喜。